Cette arrivée tardive dans les coteaux de Champagne fut certes bénéfique, car elle permit aux Champenois de bénéficier des connaissances et découvertes réalisées dans la Commission supérieure du phylloxéra (1876 – cf. La Champagne Viticole de janvier 2025), et de techniques de lutte, plus ou moins efficaces, mais qui au moins ralentirent la destruction du vignoble. L’autre conséquence de cette arrivée tardive fut aussi que certains crurent longtemps que le phylloxéra ne les atteindrait jamais en particulier si leurs vignes étaient bien tenues. Pourtant, des viticulteurs alertaient dès 1880 de l’arrivée inéluctable de la maladie en Champagne. Ainsi, Georges Vimont du Mesnil-sur-Oger, vice-président du comice agricole et viticole d’Épernay, rédigeait une alerte dans « Le petit manuel et calendrier phylloxérique à l’usage des vignerons de Champagne ».

En 1881, il tenta même de mobiliser autour de la création d’une association syndicale antiphylloxérique rendue possible par la loi du 2 août 1879. « Lorsque des propriétaires, en vue de la destruction du phylloxéra sur leur territoire, se seront organisés en associations syndicales temporaires approuvées par l’autorité administrative, ils pourront recevoir, sur l’avis conforme de la section permanente de la Commission supérieure du phylloxéra, une subvention de l’État (…) lorsqu’enfin le phylloxéra fera malheureusement son entrée parmi nous, son apparition au milieu de circonstances bien connues sera aisément découverte et sans méprise, la défense sera prompte, éclairée et aura pour elles toutes les chances de succès. » Si ce viticulteur avait vu juste, il sera parfois accusé de vouloir jeter le trouble.

D’autres personnalités tentèrent de convaincre les propriétaires et négociants marnais d’anticiper son arrivée. Ces alertes de professionnels d’autres vignobles, comme la Bourgogne, touchée quinze ans plus tôt, n’eurent que peu d’échos. Se créera toutefois un comité de vigilance en 1879, notamment pour limiter l’importation de cépages extérieurs à la Champagne mais avec une certaine insouciance, souligne l’historien Yves Tesson. En effet, dans la presse, l’urgence et la gravité de la situation sont mal considérées. Ainsi peut-on lire dans le quotidien L’indépendant Rémois en 1892, l’année même où le phylloxéra atteint le vignoble marnais : « On peut considérer que le fléau n’est, en général, qu’à l’état de menace. Se défendre contre les chances d’envahissement […] tel est le problème que nous croyons pouvoir résoudre d’une façon satisfaisante en procédant comme suit. » Les solutions proposées étant l’emploi du sulfure de carbone en injection par pal injecteur.

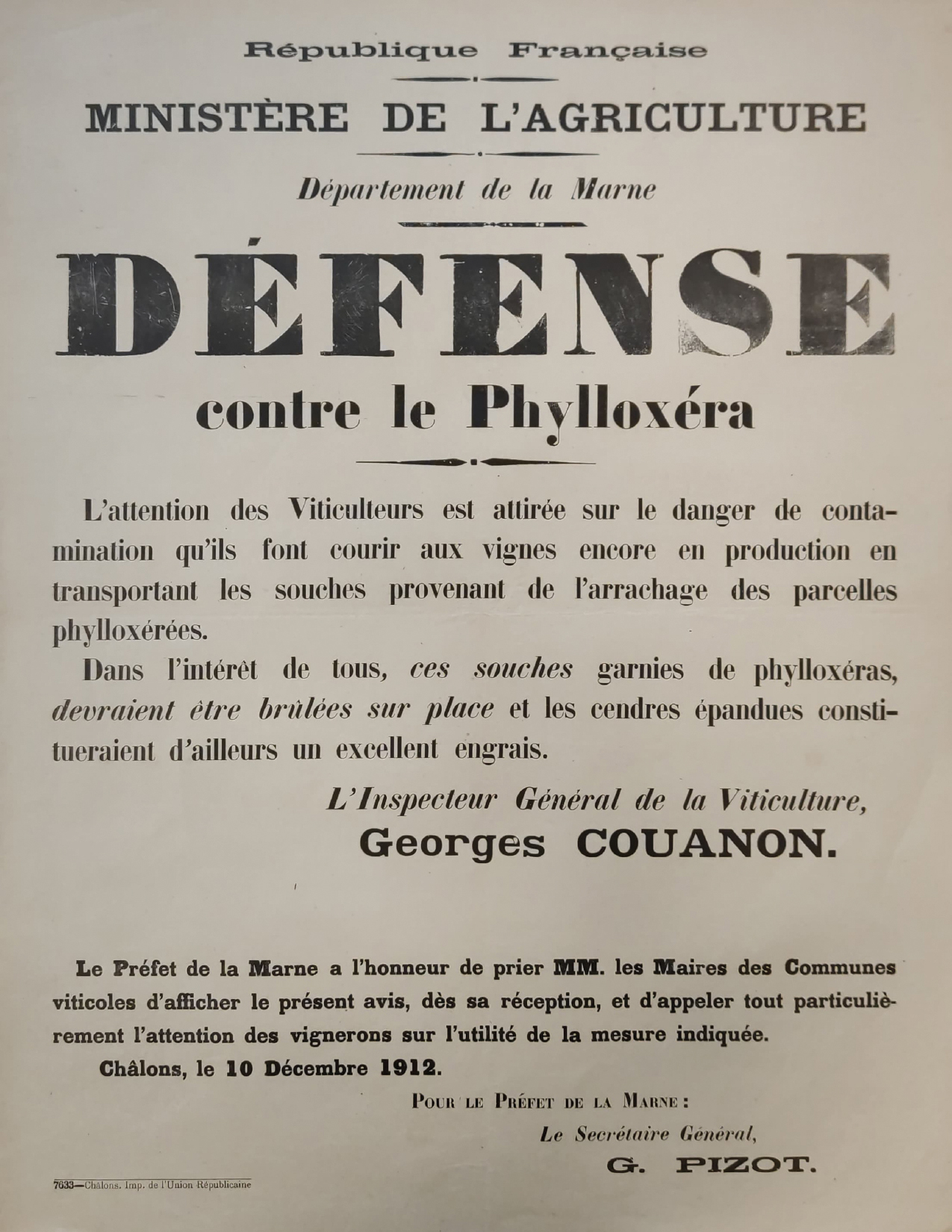

Arrachage et brûlage des ceps contaminés

C’est dans ce contexte de malentendus que le Grand syndicat antiphylloxérique fut créé en 1891 avec une tentative de rassemblement des négociants et des vignerons. Les techniques de lutte privilégiées par ce syndicat furent le sulfurage et la méthode dite d’extinction, c’est-à-dire d’arrachage et brûlage des ceps contaminés. Les vignerons s’y opposèrent, refusant de payer les cotisations et, sur le terrain, accueillant avec véhémence les visites des personnalités de la préfecture ou du syndicat.

Certains accusèrent cet organisme d’être l’outil des négociants pour récupérer leurs terres. Des négociants déjà soupçonnés d’acheter des raisins et du vin en dehors de la Champagne.

En outre, les rapports entre les négociants eux-mêmes étaient quelque peu tendus, ce que Raoul Chandon de Briailles exprimera indiquant que l’association était paralysée par des discussions intestines. Son action s’en trouva fortement empêchée et en 1896, le Grand syndicat fut dissout.

Pendant ce temps, le phylloxéra s’étendit sans être nullement ralenti. Ainsi de 2 ha touchés en 1892, il passe à 5 ha en 1894 puis accélère à 8 ha en 1895, 14 ha en 1897 et 38 ha en 1898. C’est ensuite explosif : 99 ha en 1899, 659 ha en 1900… 1 335 ha en 1901. En 1910, il touchait 6 515 ha.

En 1898, l’Association viticole champenoise (AVC) s’organisa sous l’impulsion de quelques négociants, s’appuyant et favorisant la création de syndicats communaux antiphylloxériques de vignerons. Tirant les leçons des échecs du Grand syndicat, elle fit le choix de la concertation avec les vignerons, de l’accompagnement et de la subvention plutôt que de leur imposer des choix douloureux et inutiles comme l’arrachage.

Elle fit l’acquisition d’un organe de propagande, Le Vigneron Champenois, dans le but d’informer et de former les vignerons sur les techniques de lutte qu’elle préconise et développe depuis son laboratoire et ses champs d’expériences.

Greffage sur pieds américains

Eugène Goulden 1er président de l’AVC – SGV

Jusque-là deux techniques s’opposaient : le sulfurage majoritairement adopté, mais cela s’avérait couteux, exigeant et aléatoire, et celle du greffage sur pieds américains qui était peu apprécié « on lui reprochait alors de donner un fruit de qualité inférieure » (Paul Piard, 1937).

Au sein de la commission technique de l’AVC, les travaux et recherches avancèrent sur la détermination des porte-greffes les mieux adaptés, ainsi que sur les modes de culture et de tailles les plus efficients. Ainsi les experts préconisaient le sulfurage pour ralentir la marche du phylloxéra, tandis que petit à petit les vignes étaient replantées sur pieds greffés dans de bonnes conditions, évitant de trop lourdes charges aux vignerons.

Paul Piard le dira très justement : « Aussi recourut-on au traitement cultural. Ce procédé n’était pas d’une efficacité absolue ; il reculait seulement de quelques années la mort des ceps contaminés, mais cela était suffisant pour permettre une reconstitution lente et progressive » (1937) .

En 1914, sur 12 530 ha, 2 000 ha étaient phylloxérés, mais 2 500 ha étaient reconstitués en plants greffés. Malheureusement, la Grande Guerre stoppa net cette avancée, favorisant la progression du phylloxéra, et en 1919, ce n’est plus que 700 ha qui ont échappé au fléau.

Il fallait alors accélérer la reconstitution d’un vignoble par ailleurs dévasté par une guerre de tranchées.

Sous la direction de Georges Chappaz, ancien directeur des services agricoles de la Marne, l’AVC reprend le contrôle et accélère la reconstitution : subventions, concours de greffage, constructions de chambres de stratification des greffes, création de nouveaux champs d’expériences et toujours le relais par le Vigneron champenois des avancées des techniques et bonnes pratiques.

Nous évoquions plus haut la figure de Raoul Chandon de Briailles : celui-ci ne prit pas part à l’AVC et quitta d’ailleurs le syndicat du commerce lors de sa création en 1898. Il monta sa propre école et son laboratoire, préférant le privé pour y développer le greffage et la formation. Fort Chabrol (Institut de recherche viticole et œnologique Moët & Chandon) est aujourd’hui encore reconnu dans son action de reconstitution du vignoble.

Mais il est important de retenir que l’AVC – et indirectement le phylloxéra – ont obligé deux acteurs, vignoble et négoce, que tout opposait à s’entendre pour sauver purement et simplement les vignes de Champagne.

L’AVC est en quelque sorte l’inauguration de la relation interprofessionnelle et fut même un soutien à la naissance du syndicalisme viticole en favorisant les syndicats locaux de lutte contre le phylloxéra. Aujourd’hui, la Champagne profite encore de ces ententes et de ce collectif initié il y a de cela plus d’un siècle.

Source : Yves Tesson, « le phylloxera en Champagne, histoire d’une révolution en Champagne, histoire d’une révolution en Champagne, histoire d’une révolution technique et sociale », in Georges Chappaz son temps, son œuvre, son héritage, 2018 ; Max Buvry, « Une histoire du Champagne, 2005 ; Paul Piard, « L’organisation de la Champagne viticole », 1937.